1. 낯선 자의 등장, 끝없는 혼란의 시작

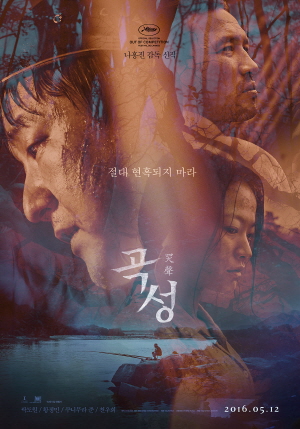

2016년 개봉한 나홍진 감독의 [곡성]은 한 마디로 정의하기 어려운 영화다. 미스터리, 스릴러, 오컬트, 심지어 블랙 코미디의 요소까지 결합된 이 작품은, 관객이 예측할 수 없는 방향으로 전개되며 끝내 명확한 해답 없이도 깊은 여운을 남긴다. 곡성(谷城)이라는 실제 존재하는 시골 마을을 배경으로, 영화는 한 외지인의 등장 이후 벌어지는 기이한 사건들을 통해 인간의 두려움과 믿음, 그리고 집단적 광기에 대해 파고든다.

줄거리는 단순해 보인다. 평화로운 마을 곡성에 일본인 외지인(쿠니무라 준)이 나타난 뒤, 마을 곳곳에서 의문의 살인사건과 전염병 같은 증상이 퍼진다. 경찰인 종구(곽도원)는 처음엔 우연한 사건이라 생각하지만, 자신의 딸 효진(김환희)마저 이상 행동을 보이기 시작하면서 모든 것을 의심하게 된다. 종구는 외지인이 모든 사태의 중심이라고 확신하고, 그를 쫓기 시작한다.

그러나 영화는 단순히 ‘범인을 쫓는 수사극’이 아니다. 시간이 흐를수록 종구는 혼란에 빠지고, 그가 의지했던 모든 것들이 무너진다. 이방인, 무당(황정민), 여인(천우희), 심지어 자신의 딸마저도 누가 진짜인지, 누구를 믿어야 할지 알 수 없는 상황 속에서 관객 역시 끊임없는 추론과 의심 속으로 빠져든다. [곡성]은 이야기의 개연성과 인과보다, **느낌과 직관**, **혼돈과 감정의 흐름**에 따라 관객을 몰입시키는 작품이다.

2. 인물들의 흔들림 – 곽도원의 공포, 황정민의 연기, 천우희의 의문

[곡성]에서 가장 중심이 되는 인물은 단연 ‘종구’다. 곽도원은 이 시골 경찰을 통해 보통 사람의 모습을 매우 현실적으로 그려낸다. 그는 처음에는 무능하고 겁 많고, 소문에 휘둘리는 인물이다. 그러나 딸이 위험에 처하면서 아버지로서의 본능이 깨어나고, 그 순간부터 그는 극단적인 믿음과 공포 사이를 오간다. 곽도원은 이 과정을 실감 나게 표현하며, 관객에게도 ‘당신이라면 누구를 믿겠는가’라는 질문을 던지게 만든다.

황정민이 연기한 무당 일광은 영화의 분위기를 뒤흔드는 강렬한 캐릭터다. 그는 강신 무속 장면에서 미친 듯한 에너지와 집요함으로 시선을 압도한다. 그의 존재는 믿음을 상징하지만, 동시에 혼란을 가중시키는 장치이기도 하다. 과연 그는 진짜 굿을 통해 악을 물리치는 것일까, 아니면 또 다른 조작자일까? 황정민은 이 양면성을 묘하게 표현하며, 영화 속 불확실성을 상징하는 인물로 완벽히 녹아든다.

그리고 천우희가 연기한 ‘무명’은 가장 미스터리한 존재다. 그녀는 종구 앞에 갑자기 나타나 조언을 주지만, 그 말이 진실인지 거짓인지 알 수 없다. 그녀의 정체는 끝내 밝혀지지 않지만, 영화는 그녀를 통해 **‘선의 얼굴을 한 악’인지, ‘구원자’인지 모를 존재**를 제시한다. 이는 인간이 가진 판단의 불완전함, 믿음에 대한 불신을 극대화하는 장치다.

이처럼 [곡성]의 인물들은 모두 모호한 위치에 놓여 있다. 어느 누구도 완전히 선하지 않고, 완전히 악하지 않다. 이 혼돈 속에서 관객은 종구처럼 끊임없이 판단하고, 추측하며, 결국엔 피로와 불안에 빠지게 된다. 이것이 곡성이 주는 진짜 공포다.

3. 악은 누구인가 – 불안한 믿음과 인간 본성의 탐구

[곡성]이 단순한 공포영화가 아닌 이유는, 그 깊은 철학적 메시지 때문이다. 영화는 처음부터 끝까지 끊임없이 묻는다. “당신은 누구를 믿고 있는가?”, “그 믿음은 진실한가?”, “혹시 믿고 있는 그것이야말로 악은 아닐까?” 이 질문은 종교, 신념, 가족, 제도 등 모든 영역에 적용된다.

이 영화에서 가장 무서운 점은, ‘악’이 뚜렷하지 않다는 것이다. 악은 일본인처럼 보이기도 하고, 무당의 굿일 수도 있으며, 무명의 행동일 수도 있다. 심지어 주인공 종구가 보여주는 분노와 오판, 광기도 또 다른 형태의 악일 수 있다. 이러한 모호함은 관객을 불편하게 만들지만, 동시에 영화가 전달하고자 하는 **인간의 불완전함**을 정면으로 드러낸다.

종구는 결국 ‘선택’을 해야 한다. 무명을 믿을 것인가, 무당을 믿을 것인가. 그리고 그 선택은 영화 속 가장 충격적인 결말로 이어진다. 그가 믿은 존재가 틀렸을 때, 그 대가는 너무나도 비참하다. 이는 현실 속에서도 유효한 메시지다. 우리는 매일 선택하고, 믿고, 판단하지만, 그 판단이 틀렸을 때 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 영화는 보여준다.

[곡성]은 종교적 상징도 강하게 내포한다. 굿 장면은 카톨릭의 구마의식과 대비되고, 악마의 이미지, 피와 희생, 구원의 약속은 성경적 메타포와도 연결된다. 하지만 감독은 명확한 답을 주지 않는다. 영화는 모든 것을 설명하기보다는, **느끼게 하고 생각하게 한다**. 그래서 [곡성]은 한 번 본 뒤로도, 오래도록 되새김질하게 되는 영화다.

결국 [곡성]은 이야기 그 자체보다, **인간의 본성과 믿음의 본질에 대한 탐구**다. 우리가 진실이라고 믿는 것들, 선하다고 여긴 판단, 그리고 타인을 향한 의심이 어떻게 현실을 뒤틀고, 파멸을 부르는지를 집요하게 추적한다. 그래서 [곡성]은 공포영화가 아니라, 인간에 대한 영화다. 그리고 그 사실이야말로 가장 섬뜩한 진실이다.