1. 가장 사적인 죽음, 가장 공적인 역사 – 사도세자의 이야기

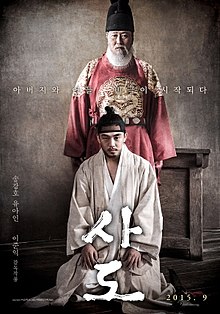

[사도]는 조선 왕조 500년 역사에서 가장 비극적이고 논쟁적인 사건인 ‘사도세자 뒤주 처형’을 정면으로 다룬 영화다. 이준익 감독의 섬세한 연출과 송강호, 유아인 두 배우의 압도적인 열연이 만나, 단순한 시대극을 넘어선 ‘감정의 연대기’를 완성했다. 제목처럼 영화는 ‘사도세자’라는 한 인물의 삶과 죽음, 그리고 그를 그렇게 만들 수밖에 없었던 조선의 권력 구조와 아버지와 아들의 관계를 심도 있게 조명한다.

영화는 영조(송강호)가 사도세자(유아인)를 뒤주에 가두기까지의 8일간의 시간과, 그 이전의 오랜 갈등을 회상 형식으로 풀어낸다. 사도는 어릴 적부터 총명하고 예술적 감수성이 풍부한 아이였지만, 냉정하고 완벽주의자인 아버지 영조의 기대와 비교 속에서 점점 마음의 병을 앓게 된다. 무거운 왕권의 짐과 아버지의 압박, 스스로의 자격지심이 뒤섞이며 그는 결국 예민하고 폭력적인 성인으로 변해간다.

영조 역시 단순한 폭군으로 그려지지 않는다. 그는 중인 출신으로 왕위에 오른 콤플렉스를 가지고 있으며, 누구보다 조선의 안정을 위해 철저하게 자신을 절제하는 인물이다. 그러한 그에게 사도는 ‘왕의 자격이 없는 아들’이자, 동시에 그 누구보다 사랑하고 싶은 자식이다. 그러나 조선의 왕으로서 그는 사적인 감정보다 공적인 질서를 택하고, 결국 아들을 뒤주에 가둬 죽이는 비극적인 선택을 내린다.

2. 송강호와 유아인의 격돌 – 감정의 파열음을 넘어선 연기

[사도]가 단순한 역사극을 넘어선 감정의 깊이를 가지는 이유는, 바로 배우들의 연기에 있다. 송강호는 조선의 군주이자 한 인간인 ‘영조’를 놀라울 정도의 균형감으로 소화해낸다. 그는 냉철하면서도 내면은 흔들리는 왕, 사랑하지만 지켜줄 수 없는 아버지를 표현하며 캐릭터를 입체적으로 그려낸다. 특히 감정을 절제한 채 아들의 죽음을 바라보는 마지막 장면에서의 눈빛은 말보다 더 많은 것을 전달한다.

유아인은 이 작품을 통해 배우로서 새로운 경지를 보여줬다는 평가를 받았다. 처음에는 자유롭고 창의적인 분위기를 풍기던 청년 사도가, 시간이 흐르며 점점 병들어가고, 결국 광기의 가장자리에까지 서게 되는 과정을 유아인은 치밀한 감정선으로 설득력 있게 끌고 간다. 특히 아버지를 향한 증오와 사랑, 절망과 갈망이 교차하는 장면들에서는 관객마저 함께 숨 막히는 고통을 느낄 수 있다.

두 배우의 ‘부자 대면’ 장면은 이 영화의 백미다. 말로는 모든 걸 설명하지 못하지만, 눈빛과 말투, 숨결 하나로 서로를 향한 분노, 슬픔, 좌절이 교차한다. 조선이라는 틀 안에서 감정을 제대로 표현하지 못했던 두 사람이 결국 파국으로 치달을 수밖에 없었던 서사를 감정으로 완성한 셈이다. 그 감정의 파열음은 단순한 개인의 비극이 아니라, 시대가 만들어낸 구조적 비극이라는 점에서 깊은 여운을 남긴다.

3. 시대가 만든 죄인, 이름이 지운 진실 – 사도가 남긴 질문

[사도]는 ‘사도세자가 진짜 광인이었는가’라는 역사적 질문에 대해 명확한 해답을 제시하지 않는다. 오히려 영화는 그 물음 자체보다, 그가 그렇게 될 수밖에 없었던 사회적 배경과 인간적인 고통에 집중한다. 조선은 신분과 역할, 도리와 체면이 모든 것을 지배하는 사회였다. 그 안에서 감정을 숨기지 못한 자, 체제에 순응하지 못한 자는 결국 ‘죄인’이 되는 운명을 피할 수 없었다.

사도세자는 단순히 ‘미쳐버린 왕세자’가 아니다. 그는 자유롭게 그리고 싶었고, 검보다 붓을 더 좋아했던 인물이며, 아버지의 사랑을 갈망했던 한 청년이었다. 그러나 조선이라는 사회는 그런 그를 ‘왕세자의 조건’에 맞춰 재단했고, 그는 그 기준에서 벗어난 순간부터 점차 ‘불안 요소’로 낙인찍혔다. 결국 그가 뒤주에 갇혀 죽게 된 것은 그의 ‘광기’가 아니라, 조선이라는 틀 안에 그가 설 자리가 없었기 때문이다.

영화는 말한다. 진짜 광기는 누구에게 있었는가? 시대를 유지하기 위해 아들을 죽인 아버지에게 있었던 것은 아닌가? 아니면 감정을 감추지 못한 아들에게 있었던 것인가? 그 물음은 21세기를 살아가는 우리에게도 유효하다. 우리는 누군가를 어떤 기준으로 판단하고 있는가? 시대의 ‘틀’은 지금도 얼마나 많은 사람을 고통스럽게 만들고 있는가?

[사도]는 단지 역사적 사실을 극화한 작품이 아니다. 그것은 오늘날에도 여전히 되풀이되는 구조적 억압과, 그 속에서 무너져가는 개인의 초상이다. 사도의 죽음은 조선의 슬픔이자, 인간 본성에 대한 통렬한 질문이며, 우리 사회에 던지는 무언의 메시지다. “당신은 당신의 감정을, 끝까지 지킬 수 있습니까?”